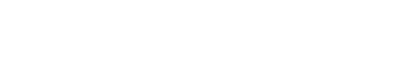

今回のテーマは、『木ねじ』です。

コーススレッドなどの派生形は除外して、純粋な『木ねじ』だけを取り上げていきます。

電動工具の普及により、派生形の方が幅を利かせる世の中となりましたが、純粋な木ねじにも、たまには焦点を当ててあげたいと思います。

この記事の内容

木ねじとは?

木ねじは、名前の通り、木部に使用するネジです。

〈キネジ〉と呼んでいる人もいますが、正しくは〈モクネジ〉と読みます。

主な用途は、木材と木材を締結したり、木部に何かを取り付けるためのものです。

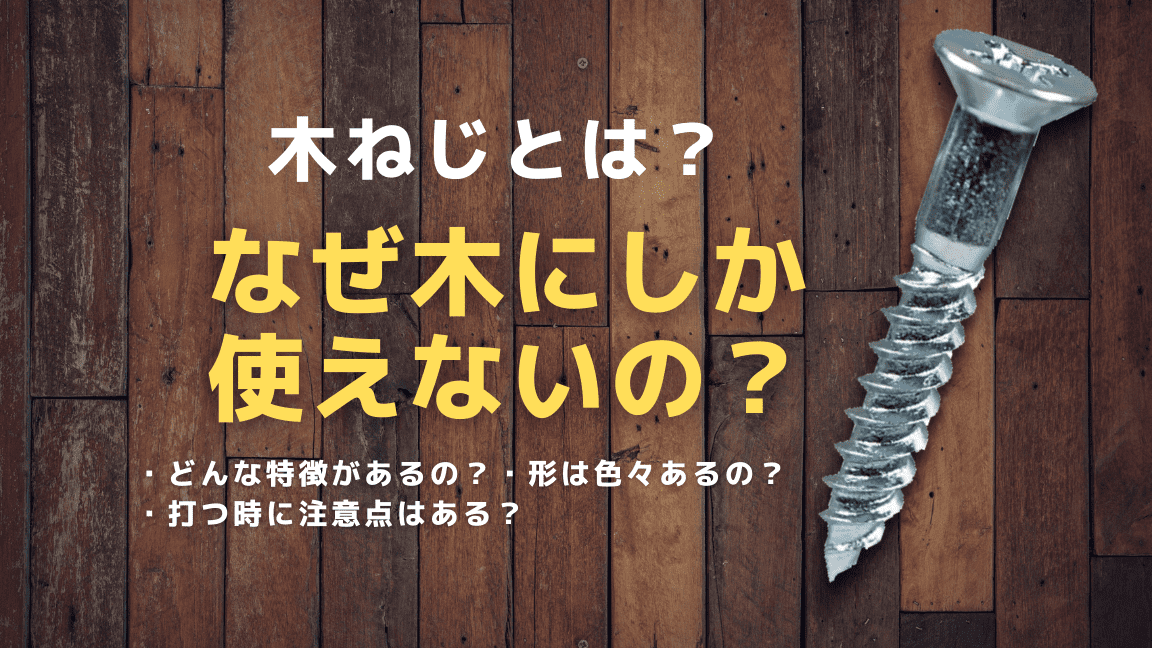

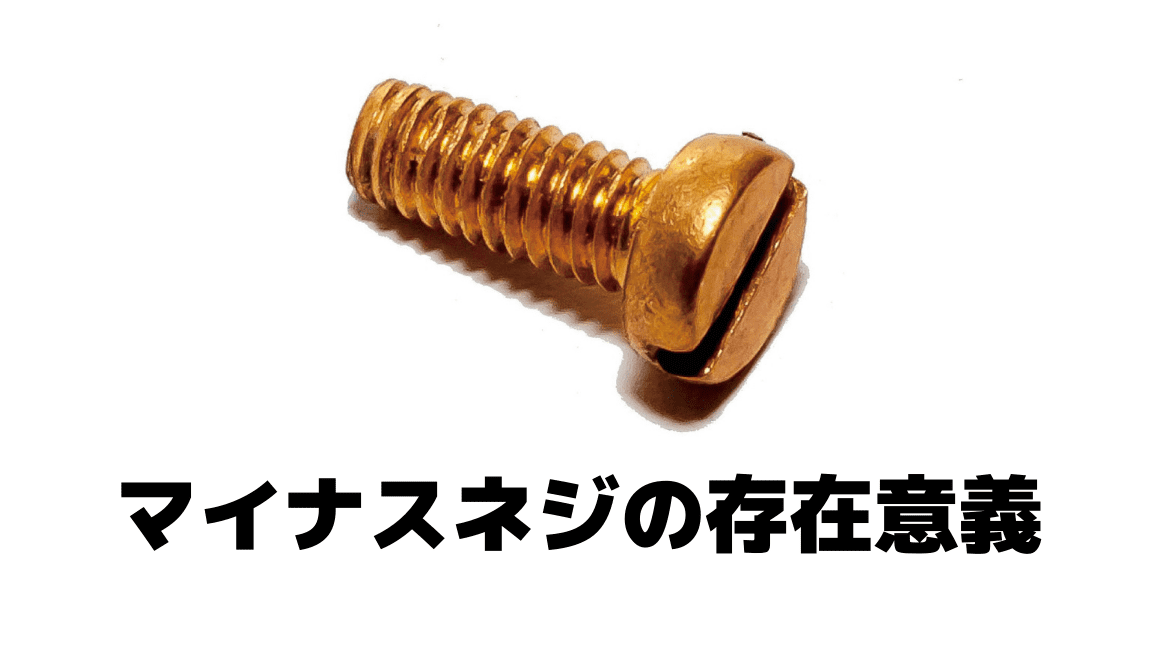

下に、2種類のネジを並べた写真があります。

上が木ねじで、下がタッピングビスです。

見ても分かる通り、木ねじは、ネジ山が途中でなくなっていて、ネジの無い部分は、やや太くなっています。

タッピングビスの方は、ネジ山が軸部全体に切られているのが分かります。

とはいえ、言われれば、気づきますが、ネジマニアでもない限り気にもしない部分かと思います。

この2種類。似たような形状のネジですが、使用用途が異なります。

- 木ねじは、上にも書いたように木部に適しています。

- タッピングは、金属や樹脂に適しています。

タッピングに関しては、下記の記事に詳しく書いてあります。

木ねじが、木部に適している理由は、この形状にあります。

まず、ネジが全部切ってない事で、木材と木材を強く引き付ける事ができます。

また、軸部の根元が太い事で、木に密着し緩みを緩和してくれます。

さらに、木痩せにも対応する効果があるとも言われています。(諸説あり)

木痩せというワードが気になる方は、下記の記事をご覧ください。

つまり、木ねじは、木に使用するのに最適化されたネジという事なのです。

なぜ木ねじは、木にしか使用できない?

そんな、木部に最適化された木ねじですが、弱点もあります。

最大の弱点は、タッピングビスと比較して弱い事です。

ネジは、使用する相手材に合わせて、硬さ・強さの調整をしています。

硬くするためには、鉄自体の材質も違うし、焼き入れもされます。

『木ねじは、木部に使用します。タッピングビスは、金属に使用します。』

一般的に、木と金属はどちらが硬いでしょうか?そう考えると自ずとネジの強さが判断できます。

つまり、木ねじは、相手材が木部なので、木部に合わせた硬度になってしまっているのです。

補足⇒木ねじの流通品の多くは、焼き入れされていません。(大里の木ネジは焼き入れしてあります…。)

さらに、ネジ山が首元まで切ってないので、薄めの鉄板とかでは絶対に使用できません。ネジ山が、全く引っかからない状態になってしまいます。

という感じで、木ねじは、木部にしか使用できないネジになったわけです。

木ねじの使い方

木ねじは、少しだけ弱いネジだということは理解していだだけたかと思います。

それを踏まえ、木ねじの取り扱いには、何点かの注意点があります。

1の下穴を開けるのは、ネジに負荷をかけないという目的の他に、相手材の割れ防止のためでもあります。

2~4は、主に木ねじの硬度が低い事に起因します。強い電動工具には負けます。十字穴はタッピングと比較してなめやすいです。木材でも、金属より硬いものが存在するので、それに使用するのは無理です。

などの注意点を意識して使用してください。

木ねじを使う手順

木ねじを使う手順としては、以下の通りです。

キリやドリルで下穴を開けます。穴径の目安は、木ねじの太さの70%程度です。

十字穴がつぶれやすいので、ドライバーをまっすぐ挿し込み、充分な荷重を掛けながら回していきます。

これで、施工は完了です。

十字穴をつぶさないで施工するには、この記事でコツをつかんでください。

木ねじの材質と形状と規格

木ねじの材質

代表的な材質として、鉄・ステンレス・真鍮があります。

木ねじの形状

木ねじの頭部形状は、皿頭・丸頭・丸皿頭などがあります。

そのうち、ホームセンターで良く売られているのは、皿頭と丸頭です。

木ねじの規格

木ねじの代表的なサイズ展開は、こんな感じになります。

『ねじの呼び』という項目が、太さになるのですが、中途半端なサイズだと思いませんか?

これは、もともと木ねじのサイズがインチ表記であったことに由来します。長さも同様です。

日本は、ミリ単位の文化の国なので、インチサイズを無理やりミリ表記に変換したため、こんな気持ち悪いサイズ取りになりました。

また、木ねじは、太さに対して長さのラインナップに限りがあります。長いビスが必要であれば、おのずと太さも太くなってしまいます。このあたりも、タッピングビスとは異なります。

木ねじの長さ選定で迷ったら、こちらの記事をご覧ください。

まとめ

木ねじの記事のまとめを箇条書きにすると、

- 木ねじは、木と木を留めるには、優秀な機能をもった木部専用のネジです。

- 注意点は、硬度が低い事。十字穴のつぶれには特に注意です。

- 頭部形状は、皿頭と丸頭がメインで、たまに、丸皿頭があります。

- 材質は、鉄にメッキしたもの・ステンレス・真鍮などが主なものです。

- 太さと長さは、インチをミリに変換したものなので微妙なサイズ展開になっています。

といったところでしょうか?

木ねじは、木部に最適特化したビスという事が言えます。

ただ、このところ影が薄い存在になってしまった原因は、タッピングビスと使い分けされていない事と、コーススレッドなどの電動工具対応ビスの台頭にあるかと思います。

特に、独特で中途半端なサイズ展開は、個人的にも、どうもなじめません。

なので、ねじ屋なのだからダメだダメだと思いつつ、タッピングビスを木部に使用してしまっている自分もいます。

そんな、少しかわいそうな木ねじですが、たまには、使ってあげてみてください。

木に使った時の良さが分かるはずです。