この記事の内容

タッピングビスって何?

タッピングビスは、JIS規格では、タッピンねじと呼ぶのが正式です。英語名だと、『tapping screws』となります。

通称として、タッピングビス・タッピングねじ・タッピン・タッピンビスなどなど、いろんな呼称が使われていますが、全て同じものだと思って大丈夫だと思います。

この記事では、自分が使い慣れたタッピングビスという呼称で書いてしまってますが、例にもれず同じものだと思って読んでくださいませ。

ところで、

タッピングビスと木ねじの差って分かりますか?

木ねじは、その名の通り木材用だとして・・・ならタッピングは何に使うの?

本来タッピングビスは、鉄とかアルミとか樹脂とかの木部以外に使用するものなのです。

みなさんタッピングを木部に使っちゃってませんか?

では何で、タッピングを木部に使っちゃいけないの?となります。

タッピングは首下までネジが切ってあります、対して、木ねじは首下はネジ無しで太くなっています。

木材は、水分を含んでいます。これが年月経過すると乾燥して木材自体が痩せていきます。

タッピングを使った場合、打込まれたタッピングは、痩せについていけずに緩んでしまいます。

これが大きな違いで、木ねじは首下の太い部分で木の痩せに適応して抜けにくいのです。

そんな事は分かってても

タッピングは、太さと長さのバリエーションが豊富なのが魅力的でついつい使っちゃうんですよね。まあ、そんな神経質に考えなければ木部にも使える便利なビスです。

話は戻りますが、タッピングって画期的なもので、タッピングが登場する前は、ねじというものは、

差し込む方のねじ(オネジ)にねじ山が切ってあって

差し込まれる相手材にもねじ山が切ってあって(メネジ)

これを締め付けることによって成立していました。今で言う、ボルトとナットの関係です。

大昔は規格なんてないのでネジ専門のネジ職人がいました。

オネジとメネジをセットで作って、そのセットでしか使えないなんていう不便な感じでした。

完全に生まれながらのペアじゃないと使えないなんて使用用途も限定されますよね。

そこに革命をもたらしたのがタッピングです。

タッピングビスは英語でTAPPING SCREWと書きます。

TAPには他動詞で内側にねじを切るという意味があり、タッピングは自ら内側にねじを立てながら締まるネジを意味します。

だから、相手にネジ山が無くてもタダの穴が開いていれば大丈夫!ペアじゃなくても1人で頑張れるネジなんです。

これで汎用性バッチリ。色んなとこに使えます。作業の効率化を図った便利なネジなんですね!(/・ω・)/

先ほど、相手にネジ山が無くても穴があれば大丈夫と書きましたが、

んじゃ、その穴って、どの位の大きさにあければいいの?

たかが下穴、されど下穴!

施工の下準備としてねじの形状やサイズに合った下穴をしっかりと開けておくことが大切です♪

下穴の径を決定する際に重要なので、

タッピングの種類を確認しながら整理していきましょう!

タッピングビスにも種類がある。

タッピングビスには大きく分けてA・B・C・ABと4種類あります。

たとえタッピングビスの太さが同じであってもピッチや外径交差が違うので

それぞれ種類によって、下穴の径が変わってきます。

下の表にまとめてみたので、施工の際にご参考ください!

*これらの表はSPCC材(普通鋼)を対象基準とする下穴径で、あくまでも目安の表となります。

*特殊金属や非金属の場合は数値が異なりますのでご了承ください。

タッピング1種(A種)

もっとも一般に流通しているのが一種です。

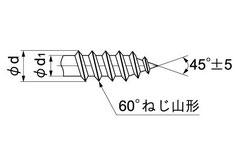

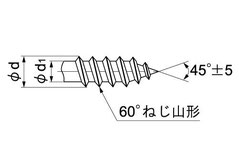

ピッチが最も荒く、先端が45°とんがっているのが特徴です。

相手材に適しているのは薄鋼板(1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿です。

1種(A種)下穴表

タッピング2種(B0種)

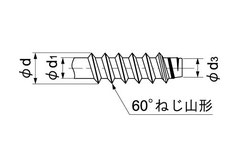

先端にかけて2~2.5山が若干テーパー(先細り)になっていて、ピッチは1種より小さめ。

主に5mm以下の薄鋼板及び厚板、非金属、樹脂、硬質ゴムに適しています。

タッピング2種みぞ付き(B1種)

2種先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていく役割を果たします。

主に薄鋼板及び厚板(5㎜以下)、 樹脂、硬質ゴムに適しています。

2種(B種)系下穴表

タッピング3種(C0種)

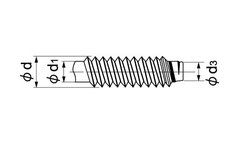

小ネジと同じピッチで、A種B種に比べてかなり狭いピッチです。

2.5~3山がテーパーになっているのが特徴です。

相手材は構造用鋼、鋳物、非鉄鋳物に適しています。2種より厚板に対応できるとされています。

タッピング3種みぞ付き(C1種)

先端2.5~3山がテーパーになっており、3種タッピンの先端を1/4カットしてあります。

カット部は刃の役割を果たし、相手材を削っていく仕様です。主に構造用鋼、鋳物、非鉄鋳物に適しています。

3種(C種)系下穴表

タッピング4種(AB種)

A種のように先端がとがっていて、B種と同じピッチのタッピングです。

ほとんど市場に出回らないレアキャラです。

主に薄鋼板及び厚板(5㎜以下)、非金属、樹脂、硬質ゴムに適しています。

4種(AB種)下穴表

まとめ

上に書いた表は、あくまでも参考値ですが、参考にはなると思います。

実際にメーカーが機械などの製品組み立てを行う時は、専用の測定器で下穴も緻密に計算しながら決定します。一般で行うことは難しい試験です。

普通のDIYでこの試験をしながら、モノを組み立てるなんて考えられません。

普通に使うのであれば、そこまで考えなくてもしっかりと固定することができます。

タッピングを使う時に下穴が必要なことと、板厚や相手材の材質、タッピングの種類によって下穴径が変わってくることを覚えているだけでも少しは違うかなと思います。

参考値ですが、参考にしてみてください。

コメントを残す