ノギスの種類と使い方の続き

ノギスで計測する方法

定規もメジャーも、正確には計測できませんでした。

満を持して、ノギスで計測していきます。計測するものは、先ほどのパイプです。

ノギスで外径(外寸)を計測する

外径を測るには、ノギスのジョウの部分で挟み込んみます。

そのため、定規などとは違って、どこが直径なのか悩む必要はありません。

写真撮影をひとりで行ったため、画像ではパイプが曲がっていますが、しっかりと挟み込んで、その状態で計測数値を読み取ってみます。

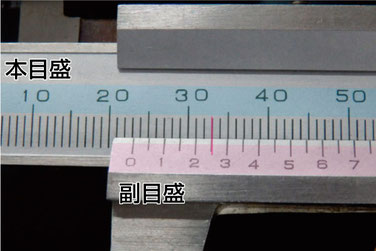

この読み取り結果を、合わせると、ミリ単位が25mm。ミリ以下が0.45mmとなります。

つまり、この計測結果は、25.45mmということになります。

今度は、デジタルノギスで計測してみます。

写真のように一発で数値をデジタル表示してくれます。

表示されたのは、25.43mmでした。

バーニヤノギスでは、25.45。デジタルノギスでは25.43。

ほぼ同一値になり、定規やメジャー等で測定するよりも簡単に確実に寸法を計測する事が出来ます。

定規等による測定ですと、測定する人や測定の仕方により誤差が起きやすいですが、ノギスを使用しますと測定者を選ばずに、安定した測定結果が得られます。

ノギスで内径(内寸)を計測する

先程は、外径を計測しましたが、今度は内径を計測してみようと思います。

先ほどと同じように、定規で測ろうとすると、計測し難いです。

定規が傷だらけで、見にくいですが、23mm位でしょうか?

次にノギスを使って測ってみます。

ノギスで内径を計測する際は、クチバシ(内側計測側のジョウ)を使用します。

実測値は、本目盛と副目盛の値を足して、23+0.25=23.25となります。

次に、デジタルノギスで計測してみます。

23.25と計測する事ができました。アナログに測っても、デジタルで測っても同じ数値となりました。

ノギスで深さを計測する

次に深さを測ってみたいと思います。

この様な形状ですと、定規は穴の中に入りません。

この様な場合は、ノギスのデプスバー部分を使用します。

デプスバーを穴に入れます。底面にあたるまで差し込みます。

バーが底についたら、本体底面が測定物の縁に着くまで本体部を押していきます。本体部が測定物の縁に着いた時点の数値を読み取ります。

ここで、再び余談ですが、デプスバーの先端部分は、変な形をしています。これ、なぜでしょう?

成型品や、板金の内側は、Rがついていることが多いです。その為先端が真っすぐだと、そのR部分にバーがぶつかり、知らぬ間に計測値が変わってしまいます。そのR部分を避ける為、デプスバーの先端はこの様に、欠けた形状になっているのです。

ノギスで計測する時の注意点

誰でも安定した計測が出来ると紹介してきたノギスですが、何点か注意点があります。

悪い例①

①は、ジョウがパイプに対して水平に差し込まれていない為、寸法が不正確になってしまいました。

悪い例②

②は、測る位置が直径の部分ではない。計測値が不正確になってしまいました。

- 計測物に対して“ノギスのジョウが水平、垂直、平行”にあてる。

- 深さの測定においては、内側にR形状がある場合は先端が欠けた側を使用する。

- 一度の寸法のあたりでは不確かなので、数回数値を確認する。

特に、深さ計測の場合は、接地部分が小さく不安定な為、注意が必要です。

ノギスの弱点

計測に便利なノギスですが、苦手な点が何点かあります

①長い部分の計測は苦手!!

器具としてはMAX300mm測定が一般的でしょうか?

一般的には、150mm程度のノギスを使用されているのが多いと思います。

(単に弊社が150mmを使用しているだけの思い込みかもしれません…。)

②デジタル式の場合、電池切れが発生する

デジタルノギスの場合、電池が必要=電池切れがありえます。

いざ、使用する時に電池が無いと、何も出来ませんのでデジタルノギスを使用時は、予備電池を備えておいたほうが良いかもしれません。

③デジタル式の場合磁力に弱い

他の電化製品などと同様に、磁力には弱いので注意が必要です。

まとめ

工場、設計、品質等の面では必修アイテムですが、やはり使用する場所、使用精度によって道具も使い分けるのが宜しいかと思います。

長尺を測るのに一般のノギスは使用できませんし、測定の精度が必要ない場所を計測するのには、過剰かもしれません。

価格もそれなりにしますので、目的にあった測定器を使用しましょう。

※最近では100円ショップなどで購入出来ますし、通常使用する分には問題ないレベルのようです

ということで、今回は、ノギスの使い方を説明させていただきました。

次は、マイクロでも説明してみましょうかね。

では、以上でございます。

\ この記事を書いた人 /

品管のM氏

笑い声が、『ウキョキョキョキョ』の社内いちのマッドサイエンティスト。茶色をこよなく愛しており、服装が上下茶色の事がある。カラオケの十八番は、反町隆史のポイズン。人の目を見ながら歌う癖がある。やや恐怖(狂気?)を感じる。

他にも色々。『DIY-ID』 のDIY BRANDS